पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएँ : भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव

ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

IITF में भारत की जनजातीय रेशम कला और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय पहचान मिली। ट्राइफेड के सहयोग से आदिवासी कलाकारों को बाजार, प्रशिक्षण और अवसर प्राप्त हुए।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 705 से अधिक जनजातीय समुदायों की कला और रेशम आधारित पारंपरिक हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। ट्राइफेड ने आदिवासी कलाकारों को बाज़ार, ब्रांडिंग और प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक स्थिरता और कला संरक्षण को बढ़ावा दिया।

पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएँ

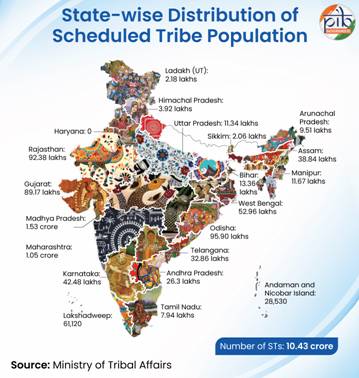

भारत जनजातीय कलाओं और हस्तशिल्प की एक समृद्ध विरासत का घर है जहां 705 से अधिक विशिष्ट जनजातीय समूह निवास करते हैं। ये देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हैं।

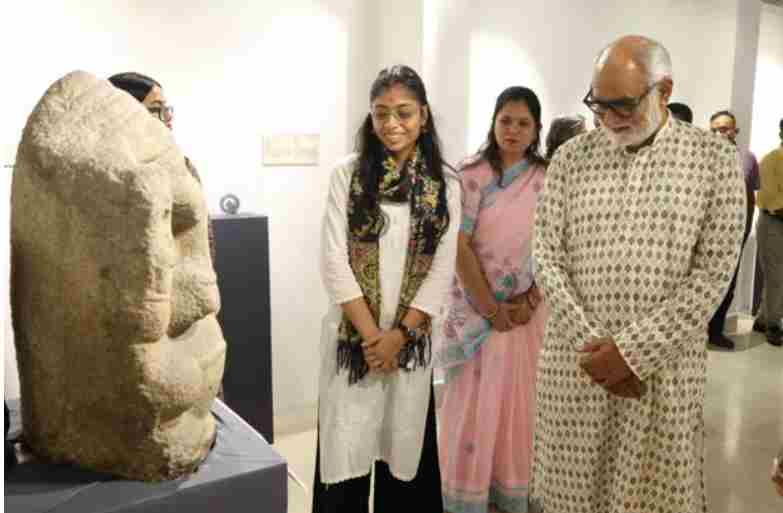

नई दिल्ली में 'एक भारत: श्रेष्ठ भारत' का संदेश दे रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत की समृद्ध आदिवासी कलाओं को सम्मानित किया जा रहा है।

मेले में, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित देश भर के आदिवासी समूह, व्यापक दर्शकों के सामने अपने कार्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत की जनजातीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि ये सदियों पुरानी परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरें और देश के समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दें। यह और भी महत्वपूर्ण है जब भारत 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

आईआईटीएफ में जनजातीय कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन

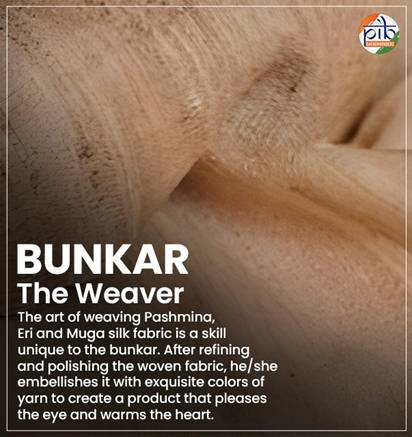

रेशम को "वस्त्रों की रानी" कहा जाता है और 15वीं शताब्दी से यह भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

आज, कई आदिवासी समुदाय विशिष्ट रेशम-आधारित आदिवासी कला का उत्पादन करते हैं। वे 52,000 गांवों में 9.76 मिलियन से अधिक लोगों का हिस्सा हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।

महाराष्ट्र के नागपुर में गोंड आदिवासी समूह से आने वाले सचिन वाल्के एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो तसर सिल्क की साड़ियों की कताई और बुनाई करता है और प्राचीन वरली और दांतों जैसे करवट के निशान छापता है।

सचिन वाल्के ने कहा कि कोकून इकट्ठा करने से लेकर, रेशम को निकालने और इसे बुनने से लेकर अंतिम उत्पाद बनाने तक, वो यह सब करते हैं।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने वाल्के को आईआईटीएफ में और फरवरी में दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेलों में अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए सहायता दी। वाल्के ने कहा, "मैं इस समर्थन और मदद की सराहना करता हूं। कपड़ों के उत्पादन के बाद, खरीदार मिलना मुश्किल है – जो हमें मेलों और अन्य स्थानों पर जाने से मिलता है।"

ट्राइफेड का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के उत्पादों का विपणन करके उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। उनकी आय का यही प्राथमिक स्रोत हैं। यह संगठन ज्ञान, उपकरण और व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से आदिवासियों को सशक्त बनाता है।

मुख्य दृष्टिकोण:

1. क्षमता निर्माण: जागरूकता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और कौशल प्रशिक्षण

2. बाजार विकास: जनजातीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की व्यवस्था

3. ब्रांड निर्माण: स्थायी विपणन अवसर और ब्रांड पहचान स्थापित करना।

भारत को सभी चार ज्ञात वाणिज्यिक रेशम यानी शहतूत, तसर (उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर), एरी और मुगा का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

ट्राइफेड स्वयं-सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने में भी सहायता करता है। गुजरात के बनासकांठा जिले की उगमबेन रामाभाई सुथार उन 300 महिलाओं में से एक हैं, जो सूती और सूती-रेशम पर एप्लिक और शीशे का काम वाले कपड़े बनाती हैं। पहले केवल स्थानीय बाजारों में बिक्री करने वाले समूह को दिल्ली में आदि महोत्सव और गुजरात के विभिन्न मेलों में प्रदर्शन के बाद लाभ हुआ है।

सुथार के रिश्तेदार प्रिंस कुमार लालजीभाई भील भी आईआईटीएफ में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कई ग्राहक मिले और आदि महोत्सव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के झंटू गोपे अपनी पारंपरिक आदिवासी कला पैटकर को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं।

पैतकर, जिसे पीतकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने जीवित कथा कला रूपों में से एक है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए गए स्क्रॉल जैसे चित्रों में आदिवासी नृत्यों, गीतों, मिथकों और महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाया गया है।

गोपे ने स्कूल में रहते हुए कला का रूप सीखा लेकिन उनके क्षेत्र के विभिन्न परिवार जो पारंपरिक रूप से पेंटिंग बनाने में विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसे बनाना बंद कर दिया है। गोपे ने कहा कि इन चित्रों को बेचना मुश्किल है और केवल कुछ ऐसे कारीगर ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड कला मंदिर, जिसका उद्देश्य

लुप्त हो रही कला रूपों को पुनर्जीवित करना है, ने मेलों में प्रदर्शन करने में उनकी मदद करके उनकी मदद की और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड ने आईआईटीएफ में उनकी सहायता की।

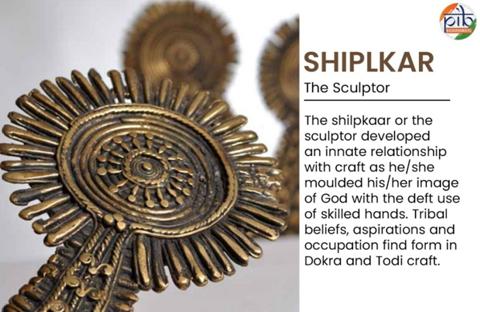

मध्य प्रदेश के बैतूर के विशाल बागमारी भी अपनी पारंपरिक कला, भरेवा को संरक्षित कर रहे हैं। स्क्रैप धातु का उपयोग करके, बागमारी आदिवासी देवी-देवताओं की मूर्तियां, आभूषण और गहने बनाते हैं। भरेवा गोंडों की एक उप-जनजाति है, जो मध्य भारत में फैली हुई है और इस लुप्तप्राय कला का अभ्यास करती है।

निष्कर्ष

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पारंपरिक जनजातीय कला के रूपों को संरक्षित करने और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है, जो विविधता में एकता को दर्शाता है। विभिन्न सरकारी संगठन आदिवासी कारीगरों को व्यापक दर्शक वर्ग खोजने में मदद कर रहे हैं ताकि उनकी कला और उन्हें आगे ले जाने वाले समुदाय फल-फूल सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवंत बने रहें।

संदर्भ